La memoria en octosílabos: Antonio Berlanga y el rescate del romance comprometido

En tiempos donde la poesía española parece haberse refugiado en el intimismo despolitizado o en la experimentación formal que dialoga solo con sus iniciados, la aparición de «Libro de Romances (En homenaje a Federico García Lorca)» de Antonio Berlanga Pino constituye acontecimiento singular. No porque el volumen se inscriba en corrientes hegemónicas del campo literario español —de hecho, las contradice frontalmente— sino porque demuestra que la poesía comprometida con la memoria histórica y las luchas sociales mantiene vigencia cuando encuentra formas adecuadas de expresión.

Antonio Berlanga nace en Álora (Málaga) en 1968, hijo de vendedor ambulante y ama de casa, en contexto de clase trabajadora que marca profundamente su poética. Autodidacta sin formación universitaria, descubre la poesía a los once años y desde entonces mantiene práctica sostenida: veintisiete libros publicados en dieciocho años. Esta productividad, que podría interpretarse como dispersión, responde en realidad a necesidad expresiva que no depende de reconocimientos institucionales ni de lógicas mercantiles del campo literario. Berlanga escribe desde posición periférica —geográfica, social, estética— y convierte esa periferia en lugar de enunciación que cuestiona centralidades hegemónicas.

El volumen se presenta explícitamente como homenaje a García Lorca. Esta filiación declarada sitúa obra en tradición específica: la del romance como forma popular elevada a categoría culta sin traicionar raíces orales. Lorca demostró en «Romancero gitano» (1928) que octosílabo asonantado podía vehicular tanto complejidad simbólica de alta cultura como inmediatez comunicativa de formas populares. Berlanga recupera esa lección metodológica —no estilística— aplicándola a materias que Lorca no abordó: documentación precisa de represión franquista, memoria histórica de Guerra Civil con nombres verificables y fechas exactas, inclusión de identidades LGBTQ+ marginadas por discursos hegemónicos. El homenaje se convierte así en apropiación crítica antes que en repetición reverente.

El romance como forma implica elección estética con consecuencias políticas. Frente a hegemonía del verso libre que domina poesía española contemporánea, Berlanga opta por restricciones métricas del octosílabo asonantado. Esta elección puede leerse superficialmente como conservadurismo formal, pero análisis más riguroso revela que responde a estrategia de democratización del acceso. El octosílabo facilita memorización y transmisión oral, permitiendo circulación fuera de circuitos académicos que monopolizan poesía experimental. La forma se convierte en instrumento de difusión que amplía públicos potenciales más allá de élites culturales.

Ciento veinticinco páginas documentan episodios de represión histórica y exclusión social contemporánea. «Muerte de Federico García Lorca» reconstruye asesinato del poeta mediante precisión verificable: Ramón Ruiz Alonso —diputado de CEDA— dirige detención, cinco de la madrugada hora del traslado al Barranco de Víznar, camisas azules ejecutan fusilamiento. Esta documentación rigurosa distingue texto de leyenda: donde romancero tradicional mitificaba acontecimientos mediante imprecisión deliberada, Berlanga practica documentalismo poético que convierte octosílabo en testimonio judicial. «Romance de la Desbandá» narra masacre de civiles que huían por carretera Málaga-Almería en febrero de 1937: entre tres mil y cinco mil muertos bombardeados por aviación italiana y buques alemanes. La especificación de agresores extranjeros corrige narrativa franquista que durante décadas negó colaboración nazi-fascista. «Romance de los Sesenta Fusilados» preserva memoria de sesenta hombres ejecutados en Álora en agosto-septiembre de 1936: alcalde republicano, maestros, obreros, campesinos acusados de «rojos». Berlanga, nativo de Álora, funciona como archivista local que registra lo que Estado franquista borró y democracia española tardó décadas en reconocer.

La inclusión de romances sobre identidades LGBTQ+ —»Romance del Transexual Femenino», «Romance de los Dos Homosexuales Apaleados»— resulta significativa. El romancero tradicional, forma vinculada a valores conservadores de sociedades pre-capitalistas, raramente vehiculaba experiencias disidentes. Berlanga opera actualización temática sin modificar estructura formal: octosílabo asonantado dignifica identidades marginadas mediante prestigio cultural de forma heredada. Esta estrategia —usar forma tradicional para contenido transgresor— puede interpretarse como gesto de normalización inclusiva o como domesticación que neutraliza radicalidad de identidades disidentes. La ambigüedad permanece productiva: Berlanga no resuelve tensión sino que la expone.

«Romance de la Maltratada» documenta violencia de género sin eufemismos. Donde romancero tradicional romantizaba violencia contra mujeres mediante retórica del amor pasional —celos que justificaban asesinatos, posesión confundida con amor—, Berlanga presenta feminicidio como crimen sin atenuantes poéticos. La contención emocional del texto —ausencia de tremendismo, rechazo de victimización paternalista— genera incomodidad porque no ofrece catarsis redentora. La violencia se presenta, se documenta, pero no se sublima mediante belleza poética que permitiría evasión estética.

El diálogo estructura numerosos romances. «Partida de los Pataletes» construye intercambio amoroso entre guerrillero y muchacha secuestrada que citan explícitamente a Romeo y Julieta. La situación es moralmente ambigua: amor entre captor y cautiva, síndrome de Estocolmo romantizado mediante referencias shakespearianas. Berlanga no resuelve ambigüedad, no juzga, no ofrece interpretación unívoca. Esta neutralidad puede leerse como madurez literaria que confía en inteligencia del lector o como evasión de responsabilidad ética que relativiza violencia. La cuestión permanece abierta: ¿puede poeta presentar sin posicionarse? ¿La ausencia de juicio moral constituye objetividad o complicidad?

«Romance del Ruiseñor y el Olmo» construye alegoría transparente. El árbol advierte al pájaro herido que huya antes que lleguen leñadores que representan represión franquista. La solidaridad entre olmo y ruiseñor —víctimas que se niegan a traicionarse— alegoriza resistencia colectiva frente a terror. Sin embargo, transparencia excesiva de alegoría plantea interrogante: ¿necesita lector que se le explique mediante símbolos evidentes lo que podría decirse directamente? Esta tensión entre accesibilidad y simplificación atraviesa el libro. Berlanga persigue comunicación amplia pero arriesga condescendencia pedagógica.

La comparación con Lorca resulta inevitable. Lorca construyó sistema metafórico complejo donde cada elemento —luna, cuchillo, caballo, verde— acumulaba significados múltiples mediante recurrencia. Esta densidad simbólica generaba ambigüedad productiva: cada lector construía interpretación propia sin agotar sentido textual. Berlanga opera con transparencia mayor: metáforas funcionan como correlatos emocionales reconocibles sin ambigüedad lorquiana característica. «Gemidos heladores como niebla» resulta bella pero unívoca: dolor se compara con fenómeno meteorológico sin sugerir significados adicionales. Esta diferencia marca límite: Berlanga no alcanza audacia imaginativa lorquiana. Sin embargo, comparación puede resultar injusta. Berlanga no pretende competir con Lorca en territorio lorquiano sino actualizar método para contexto distinto. Lorca escribió en años veinte-treinta, antes de Guerra Civil que convertiría su poesía en profecía involuntaria. Berlanga escribe desde 2025, casi noventa años después, cuando memoria de Guerra Civil constituye campo de batalla política contemporánea. Esta distancia temporal determina proyecto estético: donde Lorca podía permitirse ambigüedad simbólica, Berlanga siente urgencia documental.

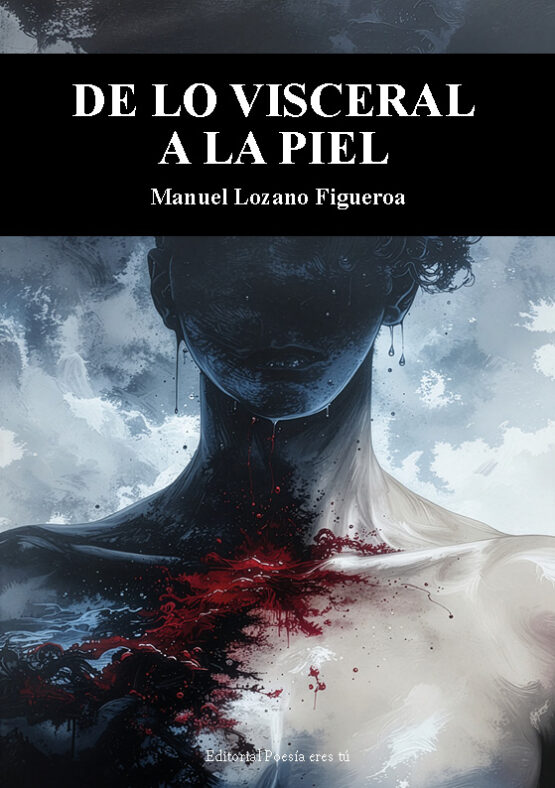

La trayectoria editorial de Berlanga marca evolución significativa. Tras publicar en sellos modestos —Círculo Rojo, Editorial Dauro, Hebras de Tinta— con tiradas limitadas y distribución escasa, «Libro de Romances» aparece bajo sello de Editorial Poesía eres tú. Este salto resulta relevante: Editorial Poesía eres tú constituye proyecto editorial serio y consolidado, especializado en poesía de calidad con criterios de selección rigurosos y distribución profesional. La incorporación de Berlanga a este catálogo puede leerse como reconocimiento institucional que valida trayectoria de casi dos décadas: poeta autodidacta de provincias accede finalmente a editorial que proporciona visibilidad más allá del circuito andaluz.

Los premios obtenidos —Rodríguez Pastor, Victoria Kent— son locales, sin cotización en mercado literario madrileño. Sin embargo, publicación en Editorial Poesía eres tú constituye legitimación alternativa a premios institucionales: editorial seria apuesta por obra porque confía en calidad literaria, no porque autor acumule reconocimientos previos. Esta inversión del proceso habitual —primero premios, luego editorial prestigiosa— sugiere que algunas editoriales mantienen criterios de selección basados en mérito textual antes que en capital simbólico acumulado.

Berlanga organiza recitales —»Plenilunio», «Oleaje de versos», «Trilogía para verso»— en teatros y ateneos andaluces donde poesía todavía congrega público. Esta red de difusión oral recupera dimensión performativa del romance, devolviéndolo a origen anterior al libro impreso. El poeta como juglar contemporáneo que recita en espacios públicos antes que como autor que espera lectores silenciosos. Esta estrategia democratiza acceso —recital es gratuito o de precio módico— aunque limita alcance geográfico. Sin embargo, respaldo de Editorial Poesía eres tú compensa limitación: libro circula mediante canales profesionales mientras poeta mantiene contacto directo con audiencias locales.

La marginalidad relativa de Berlanga en panorama nacional refleja transformación del capital simbólico literario español contemporáneo. Prestigio no proviene de virtuosismo métrico sino de experimentación formal o confesionalismo autobiográfico que academia valora como modernidad. Poetas que recuperan formas tradicionales actualizadas quedan relegados a circuitos regionales, considerados anacronismos sin interés crítico. Esta marginación puede lamentarse como injusticia o aceptarse como consecuencia lógica de elecciones estéticas contracorriente. Berlanga opta por tradición en contexto que privilegia ruptura; pagó precio en términos de visibilidad institucional.

Comparar a Berlanga con otros autodidactas españoles resulta productivo. Miguel Hernández (1910-1942), hijo de tratante de ganado, escribió desde trinchera republicana durante Guerra Civil. Hernández testimonia urgencia del momento; Berlanga archiva memoria transmitida. Antonio Gamoneda (León, 1931), empleado bancario durante veinticuatro años, desarrolló estética experimental hermética que le valió Premio Cervantes 2006. Gamoneda experimenta; Berlanga reivindica tradición. Gloria Fuertes (1917-1998), hija de bedel y costurera, cultivó verso libre que academia trivializó como «poesía infantil» durante décadas. Fuertes fue doblemente marginalizada por clase social y género femenino; Berlanga solo por clase y elección estética contracorriente.

Estos casos demuestran que autodidactismo no determina elecciones formales: cada poeta resuelve dilema tradición-innovación según sensibilidad y proyecto político. Berlanga opta por conservadurismo formal que es estratégico: formas clásicas otorgan dignidad cultural a contenidos marginados. Cuando memoria de sesenta fusilados en Álora se preserva mediante romance, recibe legitimidad estética que testimonio oral fragmentario no alcanzaría.

El libro cierra con sentencia implícita: mientras romances circulen —mediante libro, recitado, memoria de lectores— archivo permanecerá vivo. Esta es apuesta de Berlanga contra olvido institucional, contra manipulación histórica, contra amnesia conveniente que derecha española practica respecto a Guerra Civil. El romance, forma nacida en Edad Media para cantar hazañas caballerescas, demuestra capacidad para vehicular trauma colectivo de guerra fraticida española. Esta metamorfosis del género —de épica guerrera a elegía memorial— confirma vitalidad de formas poéticas tradicionales cuando poetas las aplican a materias contemporáneas.

«Libro de Romances» no es obra perfecta. La sombra de Lorca pesa excesivamente en algunos pasajes donde Berlanga repite fórmulas lorquianas sin aportar novedad. La acumulación de romances sobre temas diversos genera dispersión que arquitectura más rigurosa habría evitado. Algunos textos funcionan mejor como piezas autónomas que como componentes de totalidad orgánica. Estas objeciones señalan límites del proyecto pero no invalidan propuesta fundamental: demostración de que poesía comprometida con memoria histórica y luchas sociales mantiene vigencia cuando encuentra formas adecuadas de expresión.

Lo valioso reside en obstinación: Berlanga insiste en documentar, en nombrar, en convertir octosílabo en instrumento de archivo cuando lo cómodo sería abandonar empresa. Esta insistencia constituye forma de resistencia cultural: mientras romances circulen, memoria permanece viva. Y ahora, bajo respaldo de Editorial Poesía eres tú, circulación se amplía significativamente. Ya no quedan archivados exclusivamente en bibliotecas andaluzas: alcanzan librerías especializadas, lectores distantes, circuitos que antes ignoraban trabajo de poeta autodidacta de provincias. Han cumplido función expandida: preservar nombres de sesenta fusilados en Álora, registrar masacre de Desbandá, documentar asesinato de Lorca con precisión verificable, y hacerlo accesible a audiencia que trasciende circuito regional. El archivo que obliga a mirar lo que preferimos olvidar, ahora con mayor alcance institucional.

Andrés García-Pérez Tomás